Vor der Küste von Positano, auf halbem Weg nach Capri, liegt der Archipel Li Galli. Er umfasst drei Inseln: Gallo Lungo mit der Silhouette eines Delfins, La Rotonda und La Castelluccia, auch Räuberinsel genannt. Es ist Mai, das Sonnenlicht bricht durch die Wolken, Schatten wandern über die Landzunge, Wellen prallen am Fels. Auf dem Gipfel verbergen Kiefern einen Pfad, der mit Bruchsteinmauern im Zickzack nach oben führt – eine Einladung, an Land zu gehen.

Die drei Inseln sind auch als «Die Sirenen» bekannt. Der Gesang ist Metapher, doch der Ruf zur Entdeckung ist real. Homer erzählt im zwölften Gesang der Odyssee, wie Odysseus der Gefahr des Sirenengesangs entgeht. In frühen Darstellungen erscheinen die Sirenen als Fischfrauen, später, in den Argonautica des Apollonius Rhodios, als Mischwesen mit Körpern von Frauen und Köpfen von Vögeln. Aus dieser Vorstellung entstand auch ihr zweiter Name: die Insel des Tanzes.

Ich steige den Weg durch die üppige Natur hinauf: Blumen, Kakteen und wilde Vegetation säumen den Pfad, auf den Mauern sitzen hahnförmige Statuen. Gärtner schneiden Pflanzen, säubern Wege, jemand pflegt den Gemüsegarten. Ein Junge reicht mir frischen Honig. Die Insel wirkt belebt. Über mir ragt ein restaurierter Sarazenenturm, schliesslich erreiche ich eine Villa auf den Spuren eines römischen Domus. Geschichte zeigt sich in Fragmenten, andere bleiben verborgen wie unauslöschliche Zeichen im Stein. Vor der Villa empfängt mich Giovanni Russo Li Galli, barfuss im weißen Leinenanzug, Dackel Gordon an seiner Seite. Er öffnet die Arme und sagt mit sanftem Blick: «Willkommen.» Giovanni sieht sich selbst als Gast der Insel, der die Ehre hat, hier zu wohnen und sie zu hüten.

Die Sonne erscheint langsam, während ich mit Giovanni und Pietro, dem Wächter der Insel, Li Galli erkunde. Sie erzählen von einem Mann, der nach seiner Ankunft so von der Schönheit ergriffen war, dass er blieb: Léonide Massine. Der russische Tänzer und Choreograf kam 1924 auf Einladung des Schriftstellers Semenoff gemeinsam mit Picasso nach Italien. Er kaufte die Insel und wollte hier ein Zentrum für Musik, Tanz und Kultur schaffen. Damals gab es nur die Reste eines Sarazenenturms, einer römischen Villa, einer Zisterne und einer kleinen Anlegestelle.

Für seine Villa wandte sich Massine an seinen Freund Le Corbusier, der auf Li Galli zu Gast war. Begeistert von der Architektur Capris widmete Le Corbusier 1937 einen Artikel in Domus diesem Thema. Architektur sei «die Konstruktion eines Zufluchtsortes». Wenn Körper, Herz und Geist geschützt seien, gebe es keine Grenzen. Sie könne Symphonie oder reiner Gesang werden. Kulturerbe brauche keine Rechtfertigung, es spreche von selbst. «Das Haus ist ein Spiegel des Geistes, es zeigt, was wir sind oder sein wollen», schrieb er.

Mit seiner Lobrede auf die einfache, spontane Architektur betonte Le Corbusier Aspekte, die auch in Li Galli erkennbar sind: «Eine Art erblühte Architektur, Ausströmung des Gesteins, ein Sprössling der Insel, fast eine architektonische Flechte», entstanden im Laufe der Jahrhunderte auf einer vom Menschen geschaffenen Landschaft. Von diesem Geist inspiriert begann Massine sofort mit Restaurierungen. Der alte Sarazenenturm wurde zu seinem Wohnsitz, im ersten Stock richtete er einen Ballsaal ein. Es ist das erste Gebäude, das ich betrete. Auf der hölzernen Plattform aus sibirischer Kiefer tanzten einst grosse Künstler. Auf einer Galerie stehen Instrumente, das Schlagzeug ein Geschenk von Tullio De Piscopo. An den Wänden hängen alte Fotos. In der Stille scheinen Schritte und Noten vergangener Zeiten nachzuklingen.

«Cipria»: Das bequeme Sofa der Gebrüder Campana steht im lichtdurchfluteten Schlafzimmer der Villa aus den 1920er-Jahren.

In den oberen Etagen liegen Räume in den Nuancen von Meer und Sonne, im Erdgeschoss eine Wohnküche aus weissem Stein und Majolika-Fliesen. Hier verbrachten die Tänzer ihre Abende. Keramiken und Möbel sind farbenfroh und dynamisch, wie die goldenen Stühle «Gina», deren Geflecht wie Stickereien wirkt. Massine liess auch ein Freilichttheater errichten, das Mitte der 1960er-Jahre durch einen Seesturm zerstört wurde. Sein Ideal war, Li Galli zu einem internationalen Kunstzentrum für junge Künstler zu machen.

Ich kehre ins Herz der Insel zurück. Die Sonne steht hoch, Boote mit Musik nähern sich, Fahrgäste baden und fahren weiter. Wieder kehrt Stille ein, nur Vogelgezwitscher bleibt. Die Natur leuchtet, der Blick reicht vom felsigen Meeresboden bis ins tiefste Blau. Auf dem Weg entdecke ich zwei kleine Gebäude, eingebettet in den Hang. Sie beherbergen Zimmer mit weissen Himmelbetten, Majolika-Fliesen aus Vietri und ausgesuchten künstlerischen Details. Jeder Raum rahmt einen anderen Ausblick – wie ein Bild, das betrachtet werden will.

Ich erreiche die Hauptvilla und tauche erneut in die Geschichte ein. Nach Massines Tod ging die Inselgruppe 1989 in den Besitz von Rudolf Nurejew über. Der russische Tänzer veränderte das Design der Villa und hinterliess deutliche Spuren: Er schmückte sie mit osmanischer Majolika, Kelims und handgefertigten Lampen. Pietro erzählt, dass nach Nurejews Tod dunkle Zeiten folgten und einige Keramiken gestohlen wurden. Der damalige Wächter verbarrikadierte sich in der Villa, um den Rest zu schützen. «Die Insel wurde immer von den Wächtern verteidigt. Sie lebten dort oft allein, monatelang ohne jemanden zu sehen. Sie waren eins mit der Insel.»

Nach 1993 blieb Li Galli unbewohnt, bis Giovanni Russo sie übernahm – zunächst über ein Unternehmen, später als alleiniger Eigentümer. Die Insel war sich selbst überlassen, und Russo begann sofort mit einer ökologischen und architektonischen Sanierung. Er knüpfte an die Arbeit seiner Vorgänger an, gab der Insel jedoch eine neue Identität: die Insel der Künste.

«On the Rocks»: Die Sitzskulptur von Francesco Binfaré fügt sich in Petrolblau perfekt in die bunte Farbenwelt der Wohnräume ...

... mit ihren wunderschönen spanisch-maurischen Keramikfliesen.

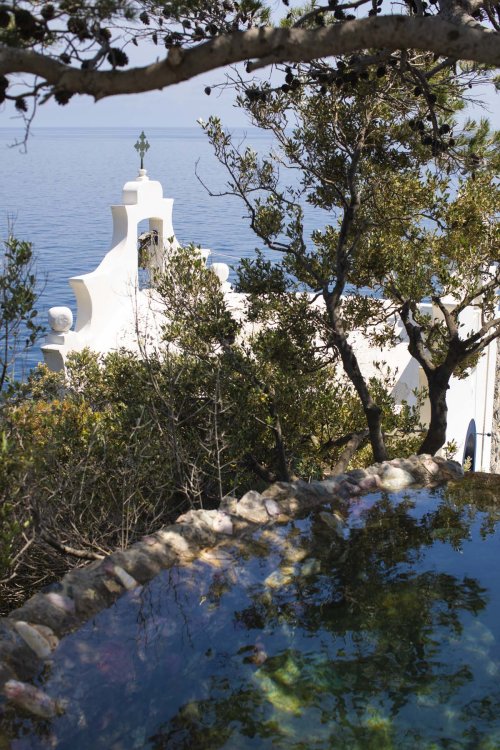

Vor der Villa treffe ich Nicoletta, Giovannis Frau, Sammlerin und Mäzenin. In aquamarinfarbenem Kleid strahlt sie, ihre Augen erfassen Schönheit und spiegeln sie wider. Dank der Vision von Giovanni und Nicoletta ist die Insel heute ein Labor, in dem die «Erschaffung der Landschaft» – um Le Corbusier zu zitieren – mit Kunst, Design und architektonischen Eingriffen verbunden wird. Die Arbeiten erfolgen Schritt für Schritt, sodass die Natur sie aufnehmen kann. Neben der Villa liegt der private Bereich der Eigentümer, am Ende des Weges die dem Heiligen Johannes geweihte Kapelle.

In der Nähe der Gebäude sind Meerwasserbecken in den Fels eingelassen. Einige sind mit Steinen aus Griechenland, Indien und Portugal ausgelegt und werfen im Wasser unerwartete Reflexe. Daneben wirken Stücke der A’mare-Kollektion von Jacopo Foggini wie Wasserbecken. Sessel, Stühle und Tische für Edra lassen unter Säulengängen und auf Steinböden das Wasser zu fester Form werden oder verschwinden in Spiegelungen auf einer Terrasse aus blauer Keramik. Im Belvedere Pietro steht ein Bronzebrunnen von Michael Anastassiades, der auch einen monumentalen Tisch aus grünem Marmor für die Insel schuf.

Man kann sich leicht vorstellen, wie hier an Sommerabenden verzaubernde Abendessen stattfinden. Unter den Arkaden sehe ich zwei Jenette. Die Besitzer erzählen mir, dass sie sie auf Capri gekauft haben: «Eines Tages kamen die Gebrüder Campana als unsere Gäste auf die Insel, und erzählten uns, dass sie sie entworfen hätten...» Li Galli ist ein unkonventioneller Ausstellungsort. «Wir wählen die Werke diskret, um die Integrität der Insel zu wahren. Es sind Spuren der Anwesenheit, keine Eingriffe.» Beispiele sind die in den Fels gravierten Gedichte von Matilde Cerruti Quara oder das handbemalte Geschirr von Camille Henrot, das auf der Insel gebrannt wurde. Im Schatten der Kiefern entdecke ich Shepard Chairs, Bronzeskulpturen von Dimitrios Antonitsis, kurz darauf eine Arbeit von Cecile B. Evens, ein Betonquadrat mit meerblauen Harzeinsätzen, das ebenfalls zum Sitzen einlädt.

Im Schlafzimmer fällt mir ein Fresko von Emil Michael Klein auf: Linien in Blau und Rosé formen «Unendlichkeiten», die man nur beim Blick nach oben erkennt. Auch hier zeigt sich, was Nicoletta meint. Ein Stuhl der A’mare-Kollektion spiegelt sich auf der Wasseroberfläche, in einer Ecke steht Ettore Sottsass’ Claire de Lune, ein weiss-blaues Keramiktotem. «Wir lieben es, von Kunst und Design umgeben zu sein. Wir lieben es, Objekte und Werke grosser Meister mit denen junger Künstler oder hoher Handwerkskunst zu kombinieren.» Sottsass, Colombo, Binfaré, Vignelli, Grcic, Formafantasma, Foggini, Dixon und viele andere treten hier in Dialog. Im Schuppen arbeitet der junge griechische Künstler Savvas Laz, der sich ökologischen Themen widmet. Mit seinem Trashformer-Konzept schafft er aus ausrangierten Materialien neue Werke. Er gestaltete die Lagergrotte um, den Zugang zum Meer und Treffpunkt für Freunde.

Künstler Savvas Laz: Die Sonnenliege aus der Kollektion «A’mare» steht mitten in einer Grotte und wird so Teil eines einzigartigen Kunstprojekts.

Savvas’ Arbeit zeigt, wie selbst recycelte Materialien neues Leben gewinnen und Freude schenken können. «Es ist nicht nur ein schönes Werk, sondern auch bedeutungsvoll.»

Die Hauptvilla trägt das Dekor von Nurejews osmanischen Majolika-Fliesen in Blau, Beige und Grün. Binfarés petrolgrünes Sofa On the Rocks nimmt den unteren Farbton der Fliesen auf, fügt sich in die Umgebung ein und lädt zu Gesprächen mit Blick auf die Landschaft ein – eine Insel in der Insel. «Für uns sind die Kreationen von Edra Ausdruck von sinnlichem Komfort, Eleganz, Schönheit und Originalität.»

Rund um On the Rocks steht ein «Porträt» von Li Galli, das Michael Anastassiades mit drei Skulpturen aus verschiedenem Marmor geschaffen hat. «Michael hatte seine Insel Zypern porträtiert, und als wir dieses Werk sahen, baten wir ihn, auch unseren Archipel darzustellen.» So bilden die weichen Sitze von Binfaré und die Marmorskulpturen von Anastassiades ein neues Archipel. An der grössten Wand hängt ein Diptychon von Patrizio Di Massimo, ein Ölporträt von Giovanni und Nicoletta. Das Haus ist – wie die Insel – mit Kunst und besonderen Objekten erfüllt.

Ich betrete eine Wunderkammer. Im Salon hängt ein Triptychon des zypriotischen Künstlers Christodoulos Panayiotou, der sich mit Ikonen und ihrer Abwesenheit beschäftigt – ein Dialog mit der osmanischen Kultur, die Nurejew in seinen Dekoren hinterliess. Im Atelier sehe ich einen Kaschmir-Wandteppich des Duos Formafantasma mit einer Karte Eritreas und einem Stadtteil von Asmara, wo Giovanni Russo geboren wurde, sowie ein Foto von Luigi Ghirri: ein Fragment einer römischen Skulptur, schwebend im Raum.

«Auf der Insel empfangen wir oft Freunde, die Designforschung schätzen», sagt Nicoletta. Paola Antonelli, Peter Doig, Hans Ulrich Obrist, Enrico David, Gosckha Macuga, Andrea Viliani, Sam Keller und viele andere waren Gäste. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Keramik von Vietri: Vasen, Skulpturen und kleine Tische von Handwerkern der Amalfiküste wie Sandulli, Caruso, Liguori, Franzese, Solimena, Gambone oder Pinto Scotto. «Wir stellen uns die Insel als Schaufenster der Exzellenz vor, die sie umgibt.»

Die Kapelle blickt aufs Meer – Sinnbild für die stille Allianz von Spiritualität, Natur und zeitgenössischem Design.

Der Abend beginnt mit einem Gin Tonic von Giovanni, es folgt ein leichtes Essen mit Produkten aus dem Garten und hausgemachtem Sauerteigbrot, serviert auf Tellern aus Vietri. So zeigt sich die Sorgfalt der Besitzer, Qualität und Umwelt zu verbinden.

Für jene, die zuhören, erzählt die Insel ihre uralte Geschichte bis heute. «Wenn wir auf den alten Wegen spazieren, erleben wir die Emotionen einer geheimnisvollen Vergangenheit, ihrer Mythen, Geschichte und Tragödien wieder, einer Gegend, in der Natur, Legende und Geschichte verschmelzen und uns in eine Atmosphäre von Schönheit entführen, die vom Zauber ihrer Sirenen durchdrungen ist», schreibt Ercolino. Ein Gesang, der einst Tänzer begleitete und heute Künstler inspiriert, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, in dem Mensch und Natur koexistieren.