Da der Zentralpavillon in den Giardini derzeit renoviert wird, ist die Hauptausstellung in diesem Jahr auf mehrere Orte in der Stadt verteilt – etwa auf das Arsenale.

Vom 10. Mai bis 23. November 2025 verwandelt sich Venedig erneut in das Epizentrum der Architekturwelt. Unter dem Leitthema «Intelligens: Natural. Artificial. Collective.» lädt Kurator Carlo Ratti zu einer multidisziplinären Erkundung von Intelligenz in all ihren Facetten ein. Die Biennale Architettura 2025 verspricht mit über 750 Teilnehmer:innen und innovativen Ausstellungen ein Fest der Ideen, das die Grenzen zwischen Natur, Technologie und Gemeinschaft neu auslotet. Diese Stationen sollte man dabei auf keinen Fall verpassen:

Axelle Stiefel, Elena Chiavi, Amy Perkins, Myriam Uzor und Kathrin Füglister (von Links nach Rechts) kuratierten den diesjährigen Schweizer Beitrag.

Schweizer Pavillon: «Die endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt»

Der Schweizer Beitrag wurde von einem rein weiblichen Kurator:innenteam bestehend aus Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Axelle Stiefel und Myriam Uzor kuratiert. Im Zentrum steht die Frage: Was wäre, wenn Lisbeth Sachs, eine der ersten registrierten Architektinnen der Schweiz, den Pavillon entworfen hätte? Durch eine immersive Klanginstallation wird Sachs' Vision zum Leben erweckt und lädt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen in der Architektur ein.

Der brasilianische Pavillon zeigt, wie Architektur das Zusammenleben von Mensch und Natur fördern kann.

Brasilianischer Pavillon: «(RE)INVENTION»

Brasilien präsentiert eine tiefgreifende Reflexion über die Verbindung von Architektur, Natur und sozialer Infrastruktur.Inspiriert von archäologischen Funden im Amazonasgebiet, untersucht die vom Architekt:innenkollektiv Plano Coletivo kuratierte Ausstellung, wie indigene und afro-brasilianische Wissenssysteme die Gestaltung zeitgenössischer Städte beeinflussen können. Ein zentrales Element ist die „Garden-Platform“, die zeigt, wie bestehende Strukturen ökologisch sensibel angepasst werden können.

Der niederländische Pavillon wird in eine alternative Sportbar verwandelt – und regt dazu an, bestehende Strukturen und Vorstellungen von Gemeinschaft und Sport neu zu denken.

Niederländischer Pavillon: «SIDELINED: A Space to Rethink Togetherness»

Die Niederlande transformieren ihren Pavillon, kuratiert von Amanda Pinatih und gestaltet von Gabriel Fontana, in eine queere Sportbar, die die sozialen Dynamiken von Sport und Gemeinschaft hinterfragt. Durch interaktive Installationen und alternative Teamspiele wird untersucht, wie Architektur Räume für Inklusivität und neue Formen des Zusammenlebens schaffen kann. Auftraggeber des Pavillons ist das Nieuwe Instituut.

Togo rückt seine Baugeschichte ins Licht: Das Hôtel de la Paix in Lomé, entworfen von Daniel Chenut und zwischen 1972 und 1974 erbaut, galt einst als architektonisches Aushängeschild des Landes. Nach Jahrzehnten des Verfalls wurde es 2025 geräumt – ob es restauriert oder abgerissen wird, ist bislang offen.

Togo: Debüt mit starkem Statement

Zum ersten Mal zeigt die Republik Togo einen eigenen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig. Die von Sonia Lawson (Direktorin des Palais de Lomé) initiierte Schau «Considering Togo’s Architectural Heritage» widmet sich der gebauten Geschichte des Landes – von den traditionellen Tata-Häusern im Norden über afro-brasilianische Bauten aus der Kolonialzeit bis hin zur modernistischen Nachkriegsarchitektur. Kuratiert vom Studio NEiDA (Jeanne Autran-Edorh und Fabiola Büchele), zeigt die Ausstellung, wie sich kulturelles Erbe und zeitgenössisches Bauen miteinander verbinden lassen – und welche Kraft in der Pflege des Bestehenden liegt.

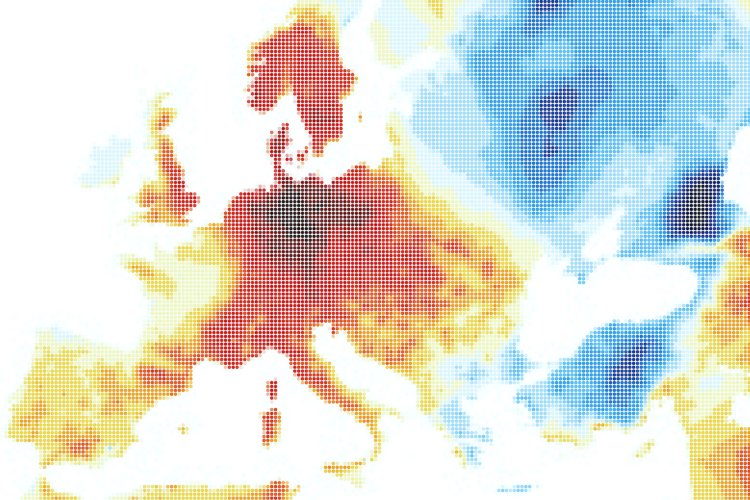

Deutschland versteht seinen Pavillon als Appell zu dringendem Handeln. Die Installation geht der Frage nach, wie der Klimawandel das urbane Leben und städtische Ökosysteme beeinflusst – mit einem besonderen Fokus auf die zunehmende Hitze in unseren Städten.

Deutscher Pavillon: «Stresstest»

Der deutsche Beitrag thematisiert die drängende Frage urbaner Resilienz gegenüber extremer Hitze. In einer zweigeteilten Installation von Christoph Brech erleben Besucher:innen zunächst eine bewusst unangenehme Hitzeumgebung, gefolgt von einem Raum, der architektonische Lösungen für klimatische Herausforderungen präsentiert. Ein eindringlicher Appell an die Notwendigkeit klimaangepasster Stadtplanung.

Unter der Leitung von Kengo Kuma & Associates, Sekisui House – Kuma Lab & Iwasawa Lab (beide an der Universität Tokio) und Ejiri Structural Engineers untersucht das Projekt«Living Structure», wie japanische Zimmermannstechniken in Verbindung mit KI unregelmässiges Holz in strukturelles Material verwandeln können.

Venedig als lebendiges Labor

Weil der Zentralpavillon in den Giardini derzeit renoviert wird, verteilt sich die Hauptausstellung dieses Jahr auf verschiedene Orte in der ganzen Stadt. Statt klassischer Ausstellungshallen tritt die Biennale in einen aktiven Dialog mit Venedig selbst – als Bühne, Labor und Teil der kuratorischen Erzählung.

Das Projekt «Living Structure» etwa wird im Arsenale präsentiert. Das Projekt wurde von einem interdisziplinären Team entwickelt, darunter Sekisui House – KUMA Lab, das Matsuo-Iwasawa Lab der Universität Tokio und Kengo Kuma & Associates. «Living Structure» erforscht die Verbindung von traditionellem japanischem Handwerk mit moderner Technologie. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden unregelmässige Holzstücke in tragfähige Strukturen verwandelt. Dies demonstriert, wie natürliche Materialien und technologische Innovationen zusammenwirken können, um nachhaltige architektonische Lösungen zu schaffen.

Das SMAC San Marco Art Centre eröffnet am 9. Mai 2025, einen Tag vor dem Beginn der 19. Internationalen Architekturausstellung der Biennale, und tritt damit als bedeutender neuer Akteur in der kulturellen Landschaft Venedigs hervor.

SMAC San Marco: Neue Bühne für Architektur und Kunst

Das neu eröffnete, von David Chipperfield Architects entworfene SMAC San Marco Art Centre erweitert die Biennale um einen zentralen Ort für experimentelle Ausstellungen und Diskurse. Mit einem Fokus auf transdisziplinäre Zusammenarbeit bietet das Zentrum Raum für innovative Projekte, die die Grenzen zwischen Architektur, Kunst und Technologie überschreiten.

Die 19. Internationale Architekturausstellung – Biennale Architettura 2025 findet vom 10. Mai bis zum 23. November 2025 in Venedig statt.

www.labiennale.org